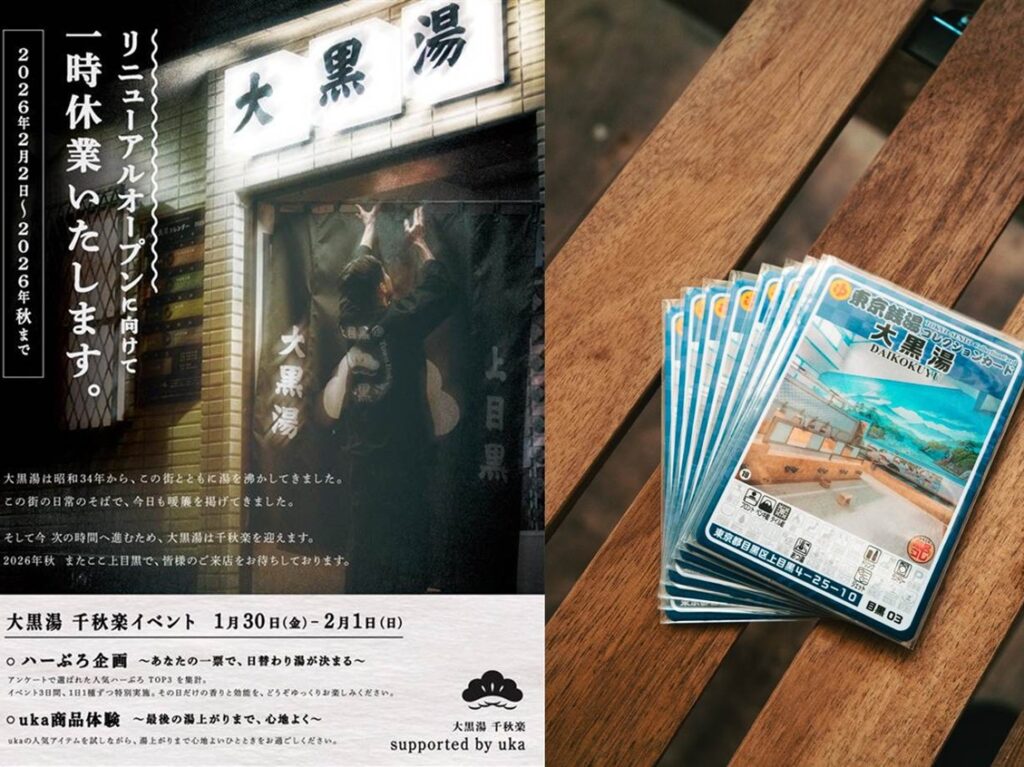

【目黒区】内なる“鬼”にも問いかける。ホテル雅叙園東京「和のあかり×百段階段2025~百鬼繚乱~」

「鬼」とはどのようなものでしょうか。一般の方なら頭に生えた角、牙や真っ赤な顔と怒りの形相…をイメージすると思います。

おとぎ話の中では「悪」「厄災」をもたらすもので「倒す」「祓う」べき存在として描かれることもしばしば。しかし、鬼は恐ろしいだけの存在なのでしょうか。

毎年夏に開催されているホテル雅叙園東京の企画展、2025年は「和のあかり×百段階段2025~百鬼繚乱~」と題し、鬼を取り上げます。一足早く足を運んできましたので見どころをご紹介していきましょう。

いつもと変わらない里山の風景、灯りが導く「異界への入口」

エレベーターが開くとそこにはいつもと変わらない里山の風景が広がっています。チリン、チリンと涼やかな柏木美術鋳物研究所「小田原風鈴」の澄んだ音色が響き、やわらかな光に包まれるエントランス。

谷俊幸さんの灯り

上写真の灯りは照明作家・谷俊幸さんの作品。日本の伝統的な職人芸を活かし、光と影を巧みに使った繊細なデザインが国内外から支持されています。

今回の展示会で披露された照明は、竹ひごを使い虫かごを作る伝統工芸「駿河竹千筋細工」とのコラボで生まれた作品。年月を重ねるほどに味わいが増していく“経年変化”を楽しめます。

そしてやわらかく里山の風景を照らし出しているのは高山しげこさんの灯り。さまざまな紙すきの技法を応用しながら、素材が持つ質感を活かした灯りを制作しています。

高山しげこさん「月のはしご」

展示作品は「月のはしご」「望月」「東の宙西の宙」。灯りに浮かび上がる模様は切り絵ではなく、すべて手すきで制作しています。

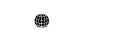

林貴俊さん「石巻こけし」

そして里山で暮らすおじいさん、おばあさんをイメージして作られた「石巻こけし」。石巻駅近く立町大通り商店街にある「林屋呉服店」内にアトリエ「Tree Tree Ishinomaki」を構え、呉服屋で働きながら石巻こけしを制作する林貴俊さんの作品です。

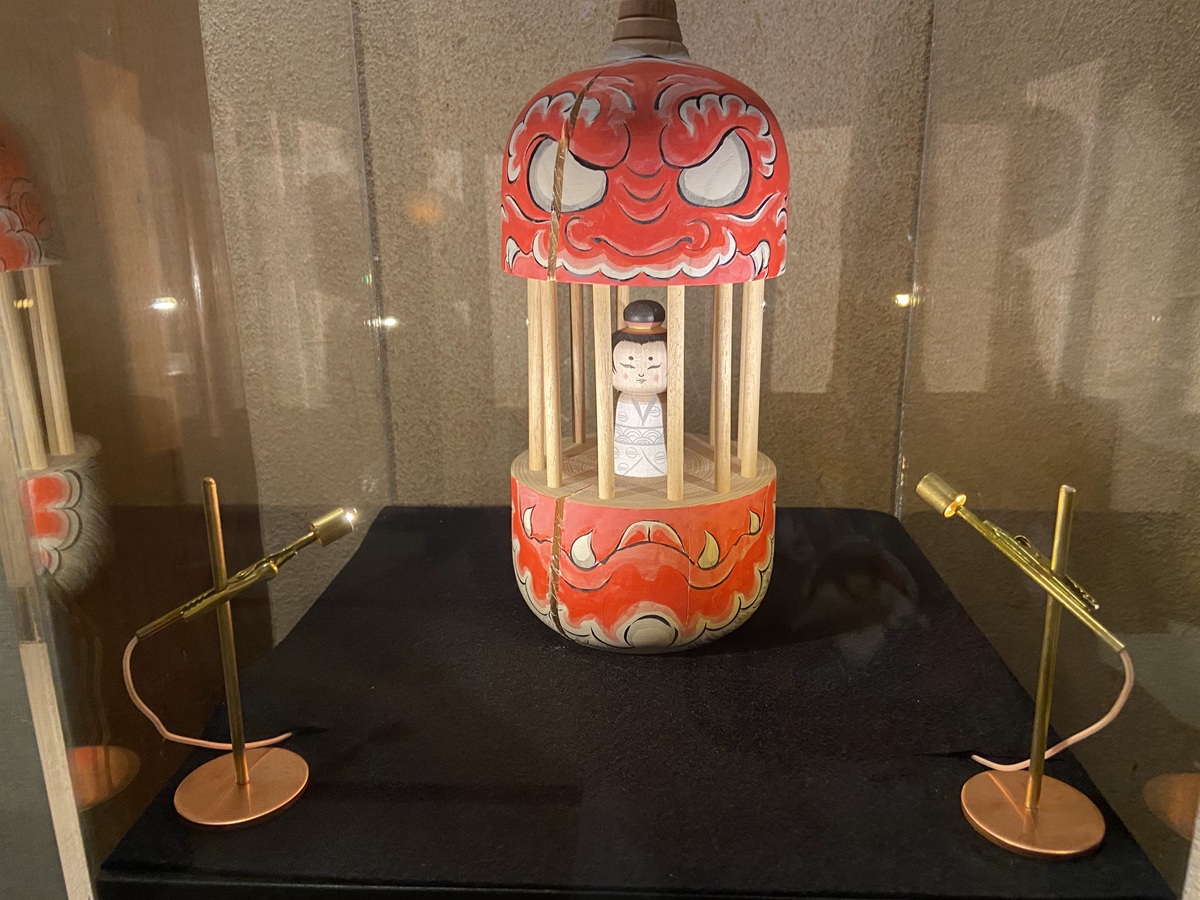

林貴俊さん/石巻こけし「酒呑童子~囚われの姫~」

林さんの手がけたさまざまな色や形、モチーフを取り入れたオリジナルこけしが、各お部屋の展示会場でさりげなく飾られていますので、ぜひお見逃しなく!

倉敷光作所(希莉光あかり)

倉敷美観地区の軒先に吊るされていた手作りの倉敷切子灯籠。これをモチーフに切子の造形美を残しながら、灯籠とは異なる和のあかりとして発展させた「希莉光あかり」は倉敷光作所の作品です。

今回の作品はホタルのお尻がランダムに明るくなる光をイメージ。14面体になっている灯りには里山の風景から、鬼が潜む異界へと向かう様子が描かれています。

また、繊細な蝶のオブジェは羽ばたきを見せるかも!?ぜひじっくりと観察していってくださいね。

文化財「百段階段」につながるプロムナードでは、月岡芳年が鬼を描いた浮世絵作品が来場者を出迎えてくれます。ここから先は鬼の棲む異界…!?

「異なる者」の中では自分が「異なる者」!?「十畝(じっぽ)の間」

古来、私たちは自分たちと見た目が異なる者を「鬼」と称してきました。

例えば岡山県の鬼ノ城で暮らす鬼「温羅(うら)」は、朝鮮半島からやって来た渡来人で、大和朝廷から派遣された吉備津彦命と対立し、討伐されたと伝えられています。この「温羅」との戦いが桃太郎伝説による鬼退治のモデルとなったのではという説も。

「十畝の間」では「異なる者」というテーマで、日常にするりと入り込んだ異形の者たちの世界へと導かれていきます。

ステンドグラス工房かわもと

ステンドグラス工房かわもと(ステンドグラス)

部屋の入口から暖簾をくぐると現れるステンドグラス作品。静岡市にある「ステンドグラス工房かわもと」の作品です。

さまざまな色ガラスを組み合わせて1つの作品に仕上げていくステンドグラス。100年経っても変わらぬ色は、光を通すことで幻想的な空間を演出してくれます。

今回は「異形の者」とのコラボレーションで、日常と異世界の境目をあいまいにする妖しい光で見るものの心を惑わせていました。

かものはし(特殊造形)

かものはし(特殊造形)

部屋の奥にさりげなく座る顔だけが猪の男。こちらは特殊造形を手がける「かものはし」の作品。“リアルな動物のかぶりもの屋さん”として、動物の顔でありつつも、人間ぽい表情を生み出す作品に仕上げています。

気が付けば、自分以外は全て異形の者。「異なる者」の世界では、自分たちが異形の者となる、ということを感じさせる展示でした。

日本三大怨霊の1人、菅原道真のねぶたが圧巻「漁樵の間」

「漁樵の間」をダイナミックに使用して飾られているのは、青森のねぶた祭で登場する巨大な人形灯籠「ねぶた」。ねぶた師・北村春一さんの作品です。

伝統を守りながら、型にとらわれない「挑み続けるねぶた」を目指して作品作りを続けています。

モチーフは日本三大怨霊の1人菅原道真公で(残り2人は平将門公・崇徳天皇)。そのすさまじい怒りと祟りを鎮めるため、のちに「北野天満宮」を建立し、“天神さま”として祀られました。

学者としても政治家としても卓越した力量を持つ菅原道真は異例の早さで出世。それを妬んだ藤原時平の策謀により、いわれのない罪で太宰府へ左遷。その後、太宰府で亡くなると、左遷の原因となった藤原時平をはじめ、朝廷の要人が次々と亡くなります。

中でも有名なのが天皇が暮らす清涼殿に雷が落ちて炎上した事件。菅原道真の怨霊が原因と震え上がり、その怒りを鎮めるため神として祀られるようになったというわけです。

私たちは祟るものを「鬼」として昔から恐れてきましたが、神として丁重に祀ることで恵みをもたらすという信仰がありました。

祟りが恐ろしいほど、丁重に祀れば強いパワーをもたらす神となるという考え方は、「すべてのものに精霊が宿る」という多神教的な日本の捉え方、といえるかもしれません。

鬼の住処へ足を踏み入れる「草丘の間」

「草丘の間」ではさまざまな作家が手がけた照明やアート作品で「鬼の住処」へと誘います。

榮 -SAKAE-

(画像提供:ホテル雅叙園東京)

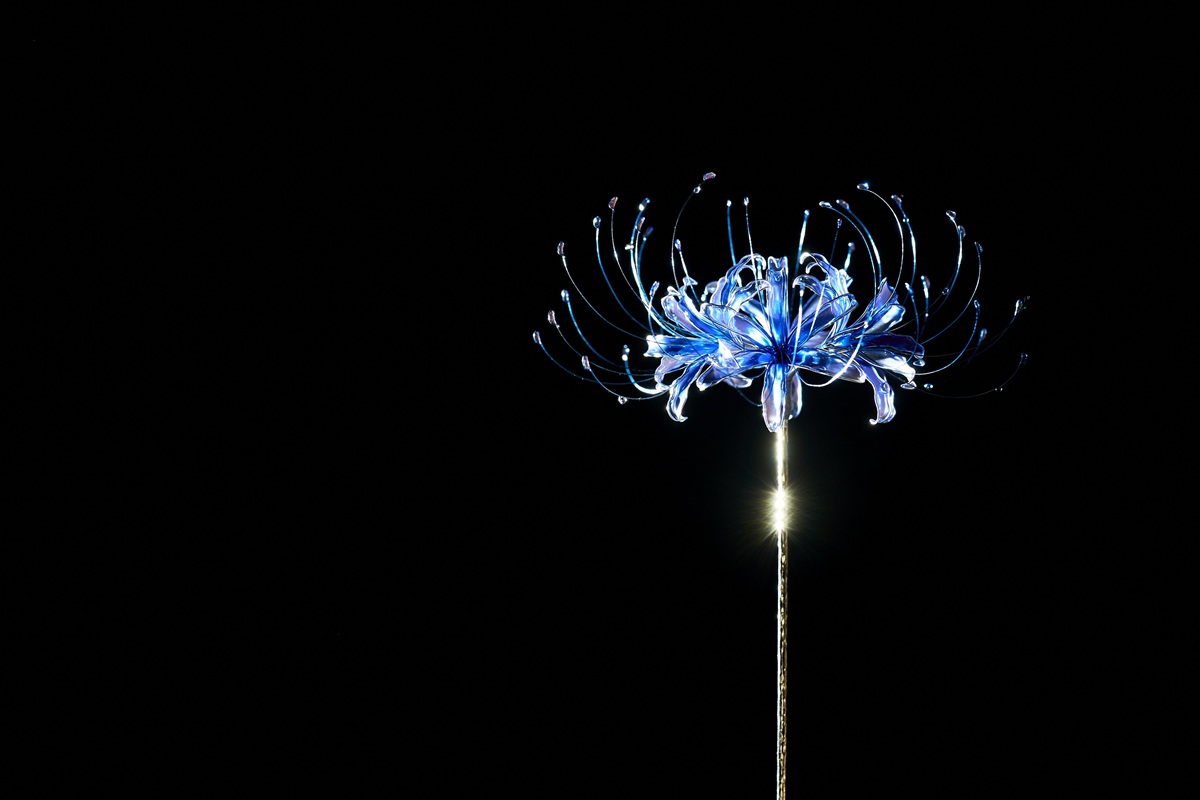

東京都在住のかんざし作家・榮-SAKAE-さん。ワイヤーで輪郭を作り、それを液体合成樹脂にくぐらせシャボン玉のように膜を張らせることで形を作るディップアートの技法を応用し、かんざしを製作されています。

ゲンマ

木と植物で小さな灯りを創作する照明作家・ゲンマさん。「暗がりを愉しむ」をテーマに植物園や博物館、茶室等の空間創作を行う他、舞台照明家、アーティスト、建築家との空間コラボレーション作品も多数手がけています。

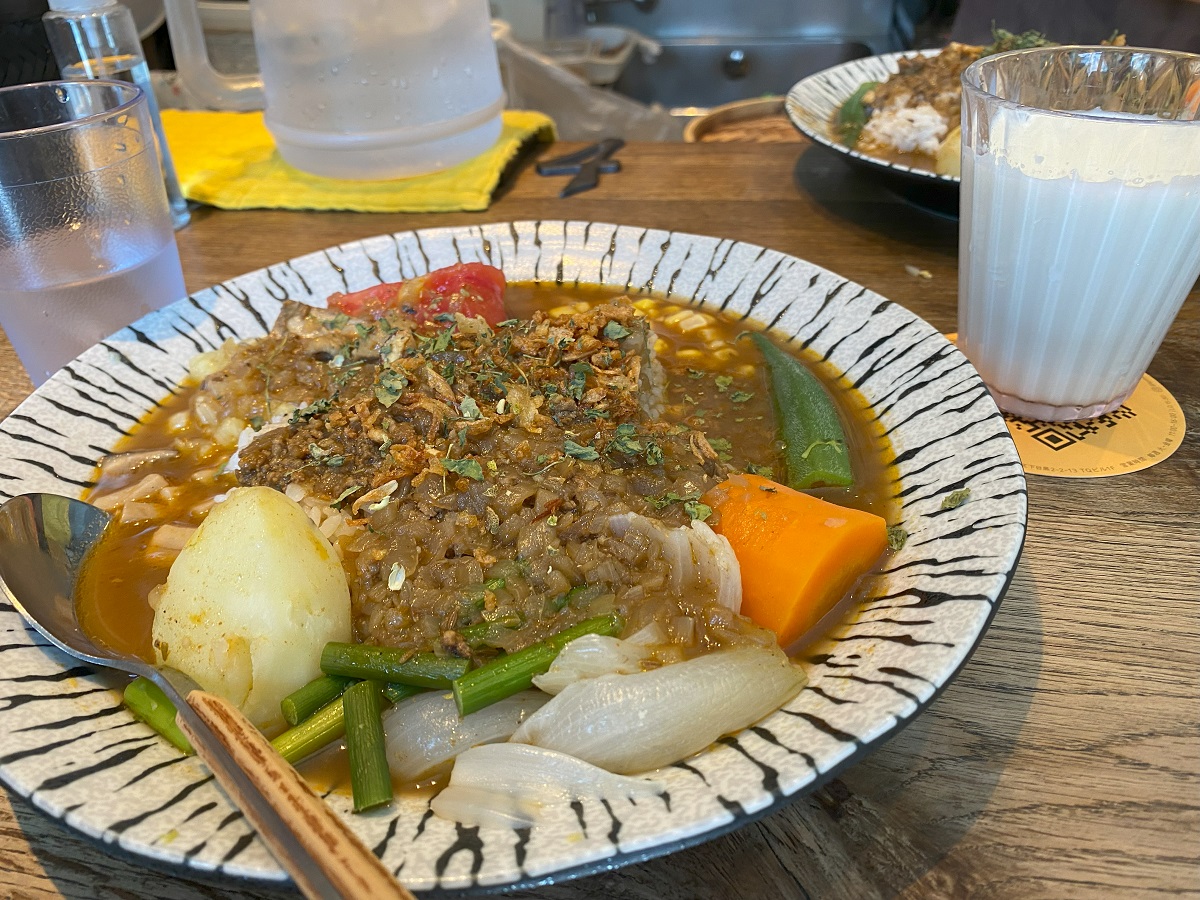

近年では畑で育てた植物で灯りを作る、環境にやさしい灯りづくりに力を注いでおり、今回は夏らしく唐辛子を使用していました。

佐藤祥太(あかり美術家)

美術×照明流木と和紙を用いた「光の彫刻」を製作している佐藤祥太さん。生命を宿すような柔らかな曲線美と、温もりのある灯りを生み出します。

今回は受精の瞬間を表現し、「生と死」のはざまを感じさせる作品を展示していました。

タツミ

兵庫県伝統的工芸品「淡路鬼瓦」の指定窯元として、社寺仏閣や民家向けの鬼面瓦・飾り瓦を手掛ける職人集団・タツミ。現在は鬼瓦・棟瓦の製造を中心に、壁材や床材、インテリア小物など幅広い製品を手作り製作しています。

百鬼夜行が繰り広げられている「静水の間」

「百鬼夜行」とは子の刻から丑三つ時にだけ現れる、妖怪たちの大行進。今宵もまた、妖怪や鬼たちが集い、自由気ままに練り歩いています。

瀧下和之

「桃太郎図」が注目を集めている日本画家・瀧下和之さん。最近では七福神、鳥獣戯画、相撲図、風神雷神図等の様々なモチーフを自由闊達、変幻自在に制作し続けています。

今回の展示会では立体の鬼フィギュアも展示されていました。

髙橋協子

茨城の民話を収集・作品化し、伝承活動がライフワークとなっている陶芸家・髙橋協子さん。器、人形制作共にストーリー性のある作品を目指して作陶されています。

今回は、不動明王の化身ともいわれる飯綱大権現が百鬼夜行のなかに現れ、災い、煩悩、迷いから鬼たちを救い、カミとして生まれ変わろうとする様子を描き出しました。

ごまん

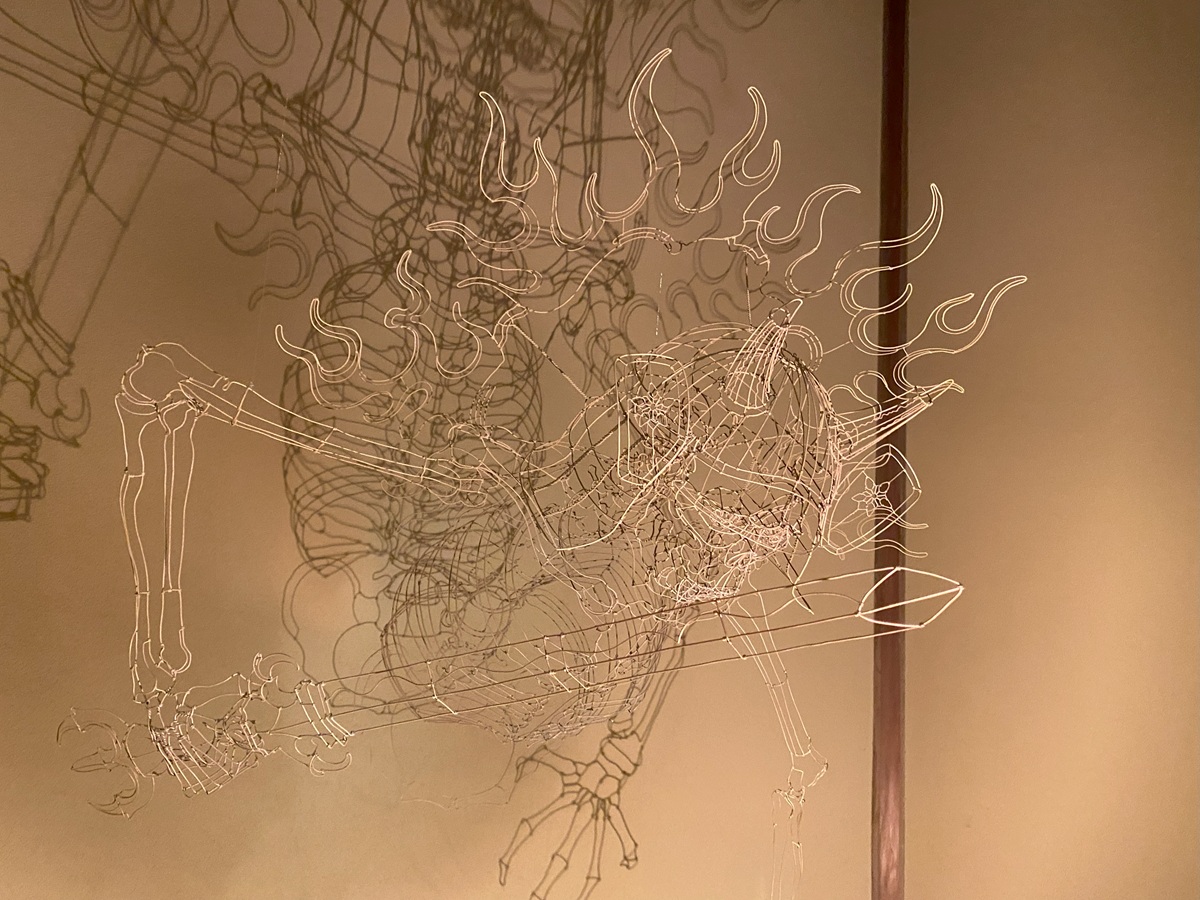

山梨県在住、ワイヤーアートを手がけるごまんさん。普段は動物をモチーフにした作品をよく作られているそうです。

今回は「own worst enemy」と題し、心に潜む傲りや怠慢など誰もが持っているであろうちょっぴりマイナスな一面を“鬼”と解釈し、影を使って表現した作品となっています。

白亜器

猫を主なモチーフとして陶器の作品を作り続けている白亜器さん。“猫をかぶる”ということばがあるように、真夜中に飼い主の知らないところでタバコを吸ってくつろいでいる猫の姿を描き出していました。

見逃し厳禁!「静水の間」「星光の間」の手前にも展示されている作品

文化財「百段階段」の部屋から部屋へ移動する途中にも作品がさりげなく飾られています。

「静水の間」手前展示

「静水の間」手前には岩手県にある村田民芸の郷土玩具、栃木県にある栃木ダボ製作所による日本の神々のお面が。

(画像提供:ホテル雅叙園東京)

そして「星光の間」の手前には切り絵絵本作家・さぶさちえさんの作品。「迷い森」というタイトルで、きつねたちが近道をしようと入り込んだ森での出来事を表現しています。

「星光の間」では鬼の聖地・大江山に住まう酒呑童子の世界へ

平安中期、大江山を根城としていた酒呑童子。平城京の貴族の娘たちを次々とさらいました。

源頼光と渡辺綱、坂田金時などの四天王が、酒呑童子を退治するために大江山へ。酒宴で酔いの回った鬼たちに毒酒を飲ませ身動きをとれないようにして首をはね、見事討ち取ったといわれています。

「星光の間」では5名の作家が酒呑童子の世界を描き出していました。

髙井一平

新潟市在住の枯吹(かぶく)盆栽作家・髙井一平さん。生の盆栽を枯らしてしまった際に、「ただ処分するのではなく、再活用することはできないか」と思ったことがきっかけで、2020年(令和2年)より盆栽をアップサイクルする取り組みを開始されました。

「枯れてしまった盆栽に新たな価値を吹き込み継なぐ」をコンセプトに、世代を超え受け継がれることもある盆栽への畏敬の念を胸に「SANOYOI-咲の宵-」の代表として活動を行っています。

米川慶子

徳島でフラワーショップとフラワースクールを展開する米川慶子さん。数種類の布を特殊な技法を使って染め上げ、一輪の花を生花のようなリアルな花から、ファンタスティックな花までデザインすることが出来る藍染花を制作しています。

今回は藍ならではの深い色合いで妖しくも美しい世界を表現していました。

絵付けこあん(和ろうそく)

京都府生まれの絵付師・中邑たまきさん。絵付け師「絵付けこあん」として和ろうそく、和装小物、絵画などを制作しています。

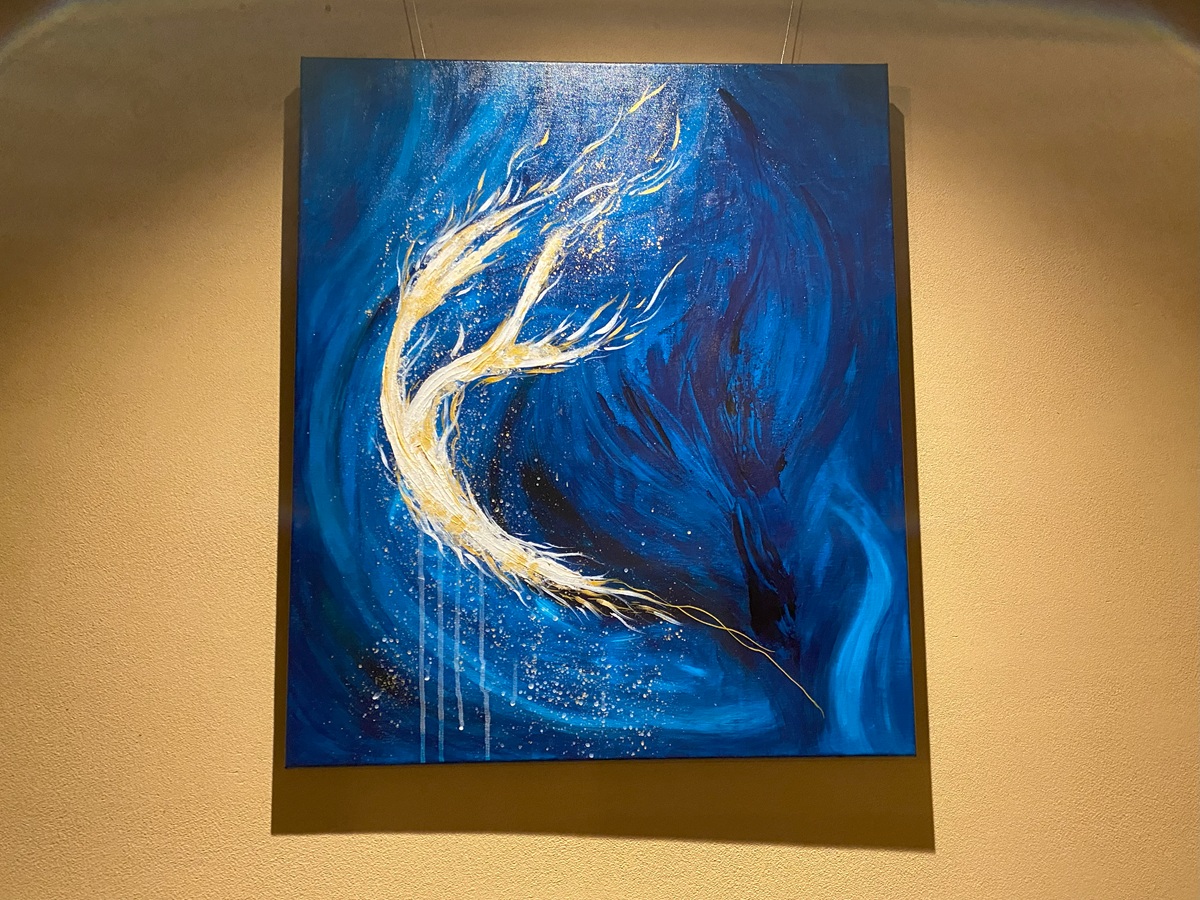

紗龔愛裡紗(さりゅうありさ)

「蒼呑」

新潟県出身の抽象画作家・紗龔愛裡紗(さりゅうありさ)さん。

生まれた時から鬼子と言われ、大江山を安住の地とした酒呑童子ですが、ただの恐怖や怒りではなく、「切なさ」と「救済の予感」を内包した“もうひとつの酒呑童子”を描いた抽象絵画となっています。

MONOR(モノー)

新潟県新発田市を拠点に鉄・光物・透明物などを利用しメタルアートを制作している工芸作家・MONOR(モノー)さん。普段は古代生物や生き物などをモチーフとした作品を作られています。

今回は源頼光が酒呑童子討伐に持参した名刀「鬼切丸(別名:童子切安綱、血吸)」をインダストリアル+ミステリアスをテーマに制作したものです。

作品全体の約60~70%廃材で作成しており、SDGsな作品となっています。

鬼の去った都はまさに桃源郷に「清方の間」

鬼を無事に倒し、都には平穏が訪れます。桃と梅と桜が一斉に咲くようなまさに桃源郷のような世界が広がる「清方の間」の展示です。

金谷美帆(ビーズアーティスト)

アートビーズクリエーターとして次々と国内外にて大作を世に生みだしてきた金谷美帆さん。今回展示されている延べ3年を費やして作り上げた「総ビーズ織り和衣裳秋来」は、なんと165万2,000粒のビーズを使用しています(重量約13kg!)。

2006年12月、熱海MOA美術館能楽堂で上演された創作能「マクベス」の舞台で使用されたそうです。

総ビーズ織り六曲屏風「鎌倉」はギネス世界記録認定(206万3,738粒使用)。日本人のものづくりのスピリッツを今に伝える「神の手」を持つ現代日本の作家として、「神の手●ニッポン第1期アーティスト」にも選ばれています。

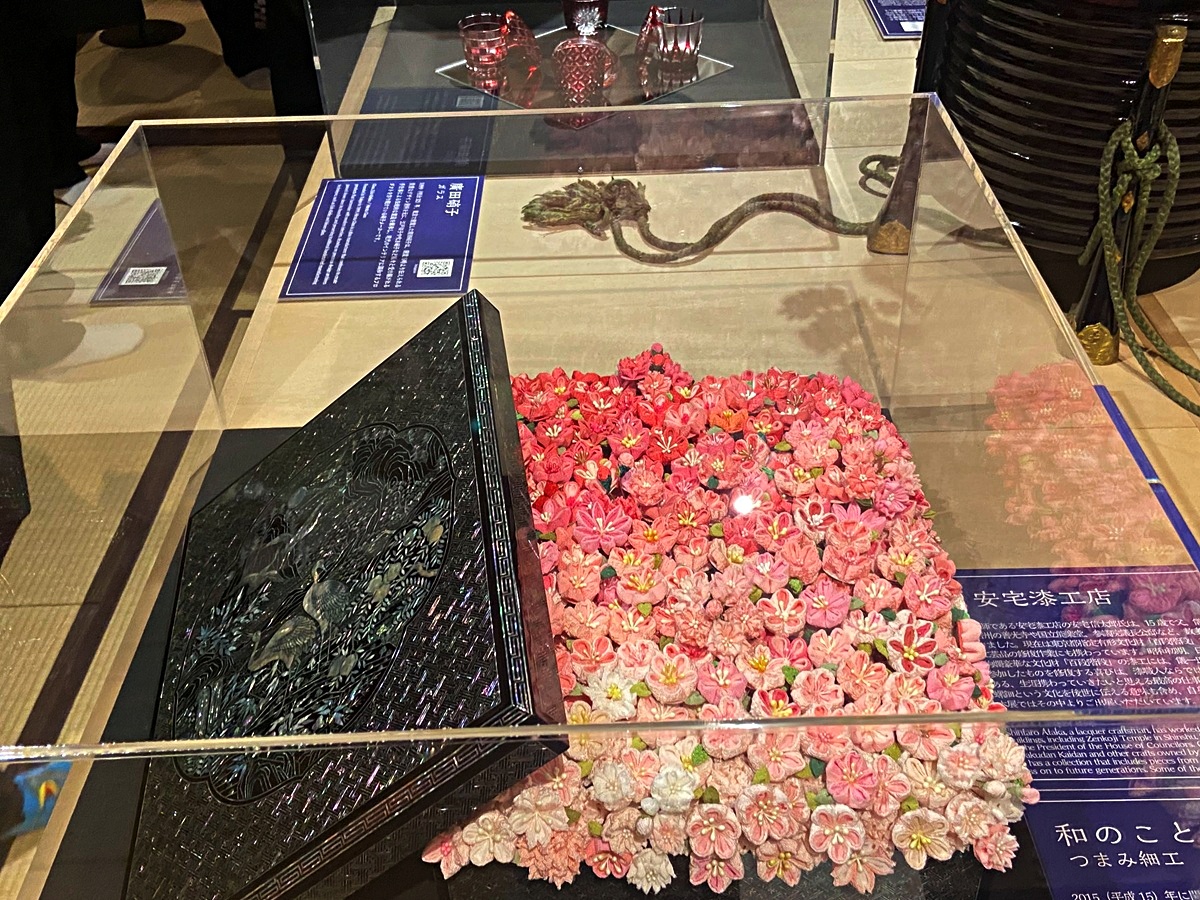

和のこと遊び(つまみ細工)×安宅漆工店(漆)のコラボレーション

日本の伝統手芸であるちりめん細工、つまみ細工等を製作している「和のこと遊び」。今回は小さな四角の布を折りたたんで、梅・桜・桃の花々をつくり、グラデーションのように配置して桃源郷を表現しています。

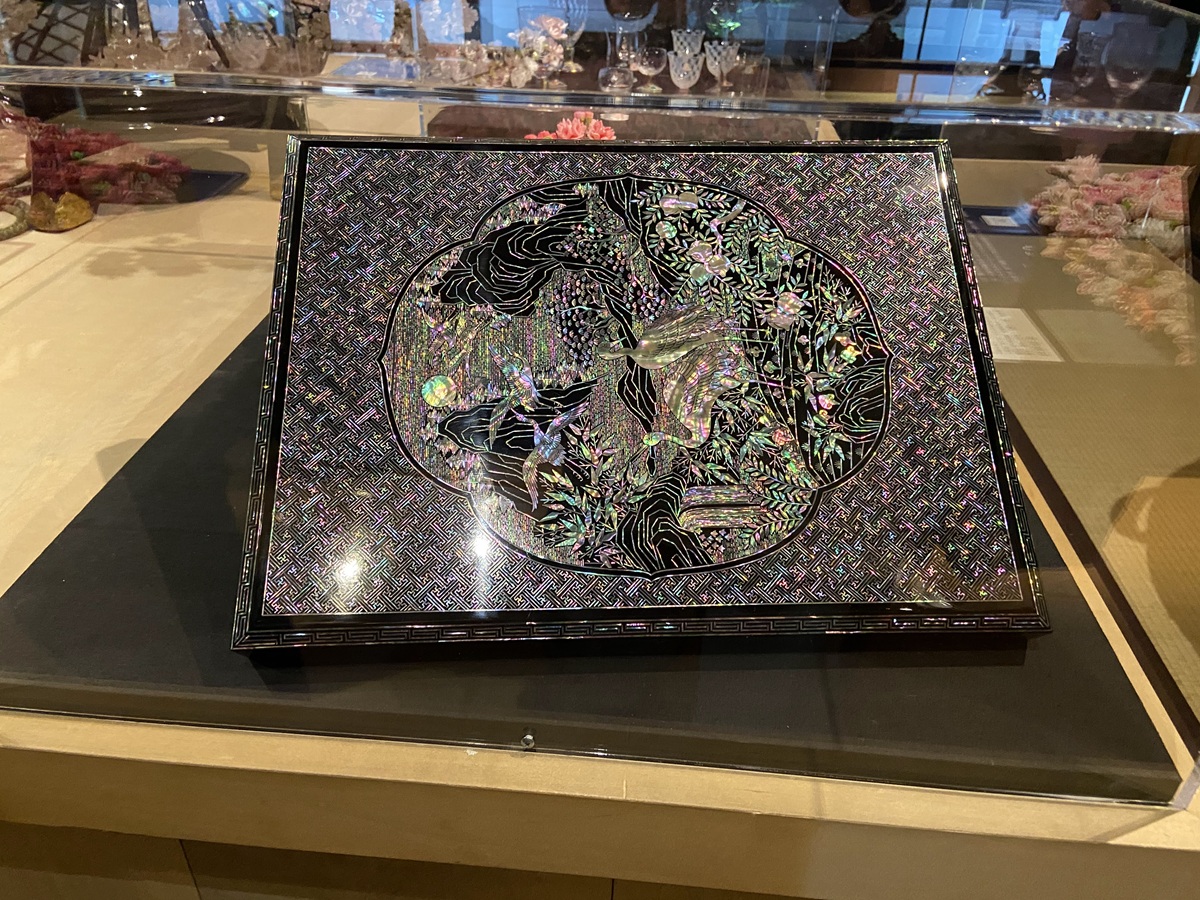

安宅漆工店所有の文箱

その作品を収めた螺鈿細工が素晴らしい文箱は、安宅漆工店(あたかしっこうてん)のコレクション。安宅漆工店の安宅信太郎さん(墨田区無形文化財保持者、東京マイスター、すみだマイスターにも認定)のお父様である儀一さんは、文化財「百段階段」の漆工として活躍されたとのことです。

現在も文化財「百段階段」の修復に尽力されています。

キタガワアキコ(ガラス造形作家)

耐熱ガラスを材料に2000度近い炎を出す酸素バーナーを使用して、見る方がそれぞれの物語を思い浮かべるような、そして「傍らに置きたい」と思われるような作品を理想として作り続けているキタガワアキコさん。

どの作品も繊細なつくりで、特に中央に飾られていた龍の蓋「暮龍悠然」に魅せられてしまいました。

清峰堂(九谷和グラス)

清峰堂は1964(昭和39)年に石川県能美市で創業。九谷焼と江戸硝子をはじめとする手づくり吹き硝子を独自の技術により融合させた「九谷和グラス」を作っています。

九谷焼磁器でできた台座(脚)部分と吹きガラスが見事に溶け合い、独自の世界観を表現していました。

かざり工芸三浦(錺かんざし)

1917(大正6)年創業で墨田区に工房を構えている「かざり工芸三浦」。歌舞伎・日本舞踊・芸舞妓など、日本髪用のほか普段使いの簪も誂えています。

錺簪(かざりかんざし)には動植物や歳時記をとおした粋なもの、縁起を担ぐ意匠などが施され、小さな飾りの中に物語性があるのが特徴です。現在は四代目となる三浦孝之氏によってその文化と技術が受け継がれています。

廣田硝子(ガラス・江戸切子)

1899(明治32)年、東京で創業した廣田硝子。創業当時より伝えられる貴重なデザイン資料を元に、手仕事による伝統的製造を継承し、現代のインテリアに調和するプロダクトを作り続けている硝子メーカーです。

いろした工房(ガラスランプ)

サンドブラストやレーザー加工などの近代的な技法を使用し、ランプや灯籠、器を作り上げている「いろした工房」。光が通ると独自の美しさが生まれるサンドブラストで彫刻を施したガラスは、周囲に幻想的な灯りをもたらします。

和紙や伝統的なデザインも組入れた他にはない作品です。

岡半(ゆらぎ盆栽)

「岡半」は1922(大正11)年、浅草にて創業。日本人形用造花、神社、祭祀用造花を製作しています。

現在では、雛人形用桜橘、紅白梅、菖蒲などの製造をはじめ、類稀な技術と新しい発想から生まれる新たな五節供の花飾りや、盆栽小鉢やゆらぎ盆栽のようなインテリアなど多彩な展開を行っています。

今回の展示会では軽やかに揺れる、盆栽や椿などを模したモビールを紹介していました。

だるま商店(京都絵描きユニット)

「だるま商店」は絵師・安西智さんとディレクター・島直也さんとの絵描きユニット。自由で力強い毛筆と極彩色のCGを操り日本を描いたデジタルアート作品です。

今回の作品ではホテル雅叙園東京の世界を描いたもので、結婚式の宴会場などがモチーフになっているそうですよ。

いつもと変わらない平穏な日常の訪れ「頂上の間」

柳井金魚ちょうちん祭り

文化財「百段階段」の最後のお部屋は「頂上の間」。鬼との長い闘いが終わり、日常が戻ってきました。

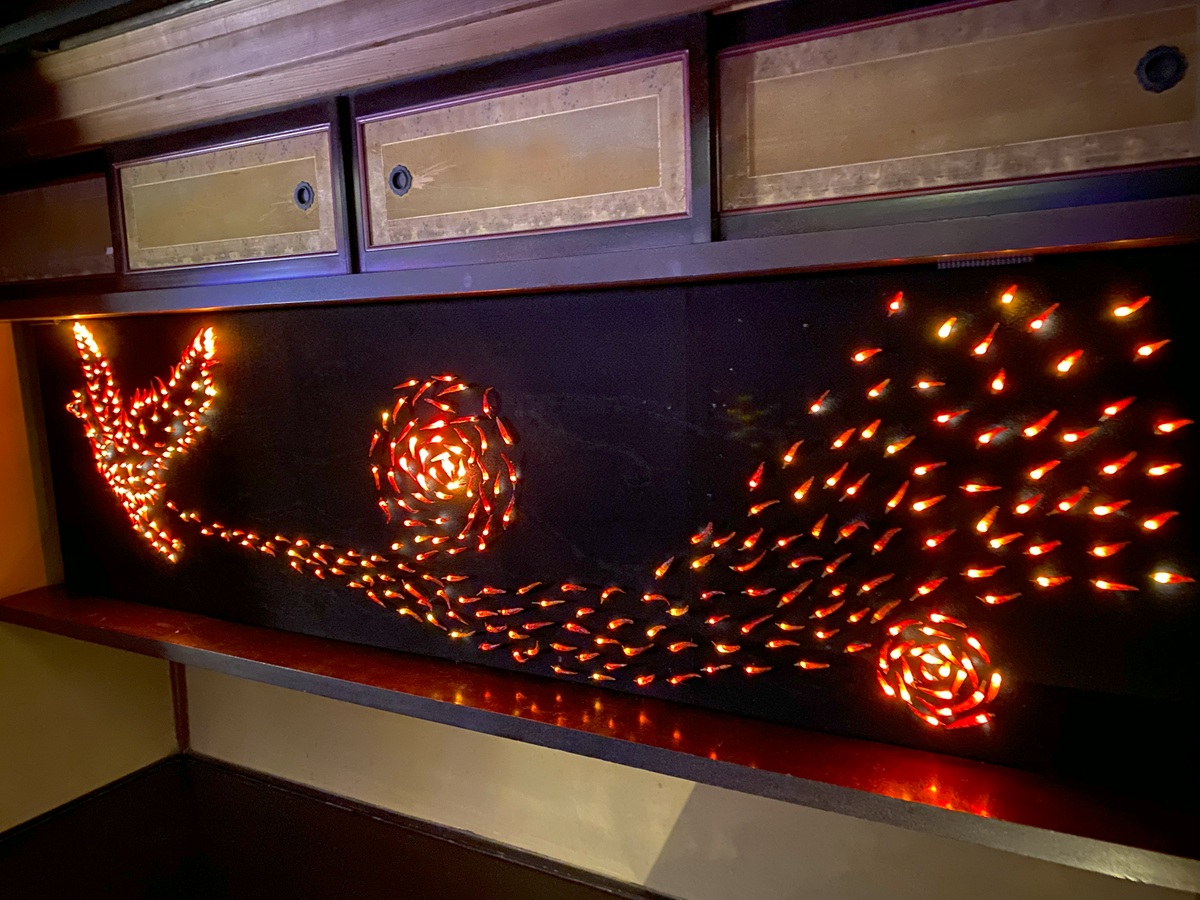

DI Palette(紙にしきごい)

日差しをあびて金魚やにしきごいが優雅に泳ぐ。何事もないささやかな幸せを感じられる世界を演出しています。

網野篤子さんの作品(ガラス作家)

しかし本当に「鬼」は去ったのでしょうか?

平安時代の「隠(おん)」ということばが「鬼」に転じ、人を襲う恐ろしい存在として描かれるようになっていったといわれています。貴族文化が栄え、藤原氏が絶大なる権力を誇った平安京。

雅な文化が花開いた一方で、鬼がはびこり、怨霊や生霊が身近な存在として貴族たちの生活を脅かしてきました。特定の相手を呪う呪詛もはびこり、陰陽師や修験者などが活躍。

古くは長屋王、菅原道真公、崇徳天皇などが祟る恐ろしい「鬼」として語り継がれてきたのは、呪われる側(藤原氏)にやましいことがあり、「呪われる」ようなことをしてきたからこそともいえます。

どんなに平穏に見えていても「鬼」は常に自分の心の内にもある。そして「鬼」は恐ろしい厄災をもたらす存在でありつつも、丁重に祀れば豊かな恵みをもたらしてくれる「神」でもあります。

私たち日本人が鬼を恐れつつも、大切にしてきたのはそんな二面性に惹かれてのことかもしれません。

ホテル雅叙園東京は2025年10月1日から一時休館となります。しばらくの間、文化財「百段階段」の展示会もお休み。

ぜひこの機会に「和のあかり×百段階段2025~百鬼繚乱~」で、素晴らしい文化財や美術品の数々に親しんでみてはいかがでしょうか。

※会期中無休

※8月16日(土)は17時まで(最終入館16時30分)

【開催会場】ホテル雅叙園東京 東京都指定有形文化財「百段階段」

詳しくはこちら≫

■取材協力

↓「ホテル雅叙園東京」がある場所はこちらになります