【目黒区】第十中学校で開催された総合防災訓練「めぐろ防災フェスタ2025」に行って来た。「めぐろ防災スタンプラリー」で実践的な災害への備えを学べた1日

毎年行われている目黒区の総合防災訓練。2023年からフェスタ形式での開催に生まれ変わり、実践的な知識や技術が身に着くと大好評を博しています。

2025年は11月2日(日)に目黒区立第十中学校で開催されました。

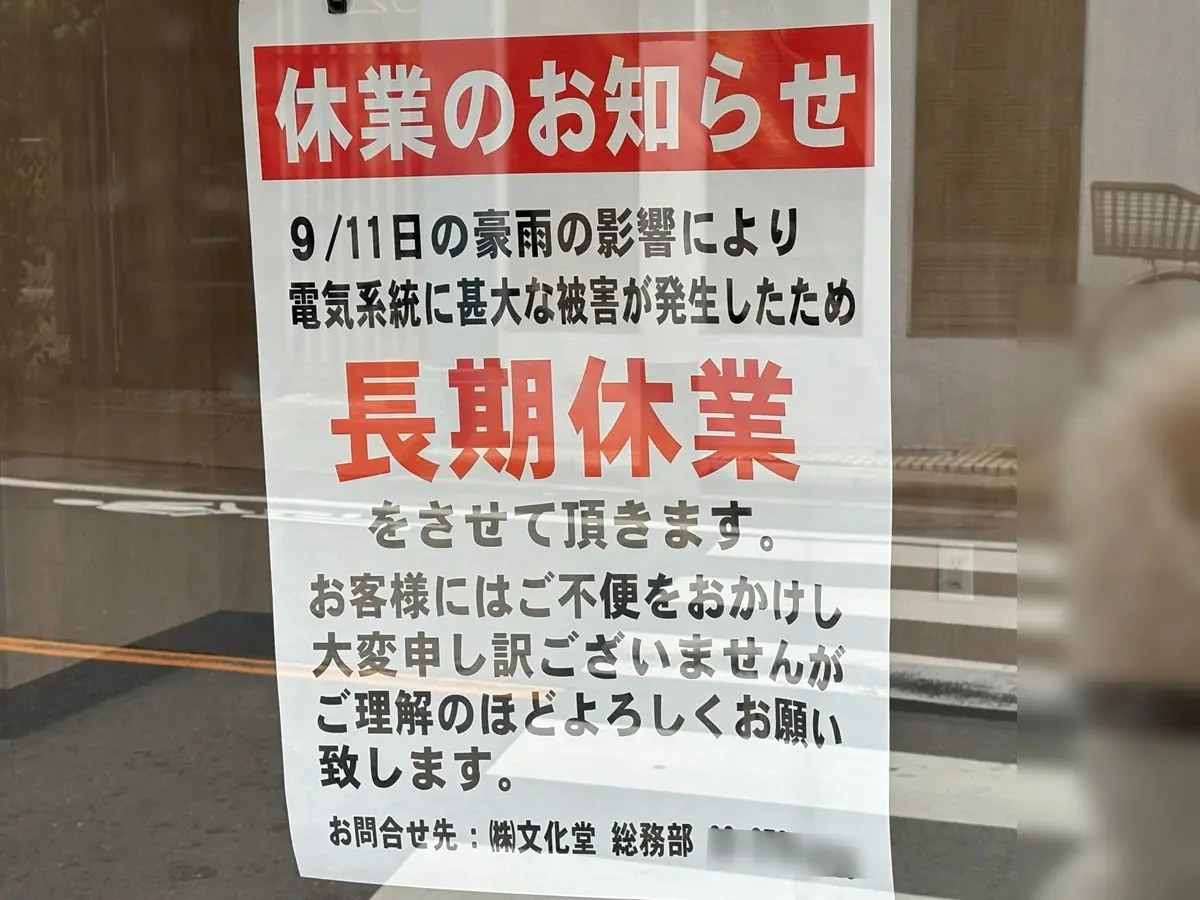

今年は9月11日(木)に降った大雨で被害に遭われたご家庭も多かった目黒区。日頃からの災害への備えの大切さを痛感された方も多かったのではないでしょうか。

会場となった区立第十中学校に足を運んできましたので、当日の様子をダイジェストでご紹介しましょう。

大勢の方で賑わう「めぐろ防災フェスタ2025」会場

2025年は東急東横線・都立大学駅から徒歩約13分(東急バス・渋11系統 東京医療センター前もしくは恵32系統 東根小前)のところにある目黒区立第十中学校が会場です。学校の周りには閑静な住宅街が広がり、近くには「衾町(ふすまちょう)公園」もあります。

まずは校庭で行われた展示やイベントをご紹介していきましょう。

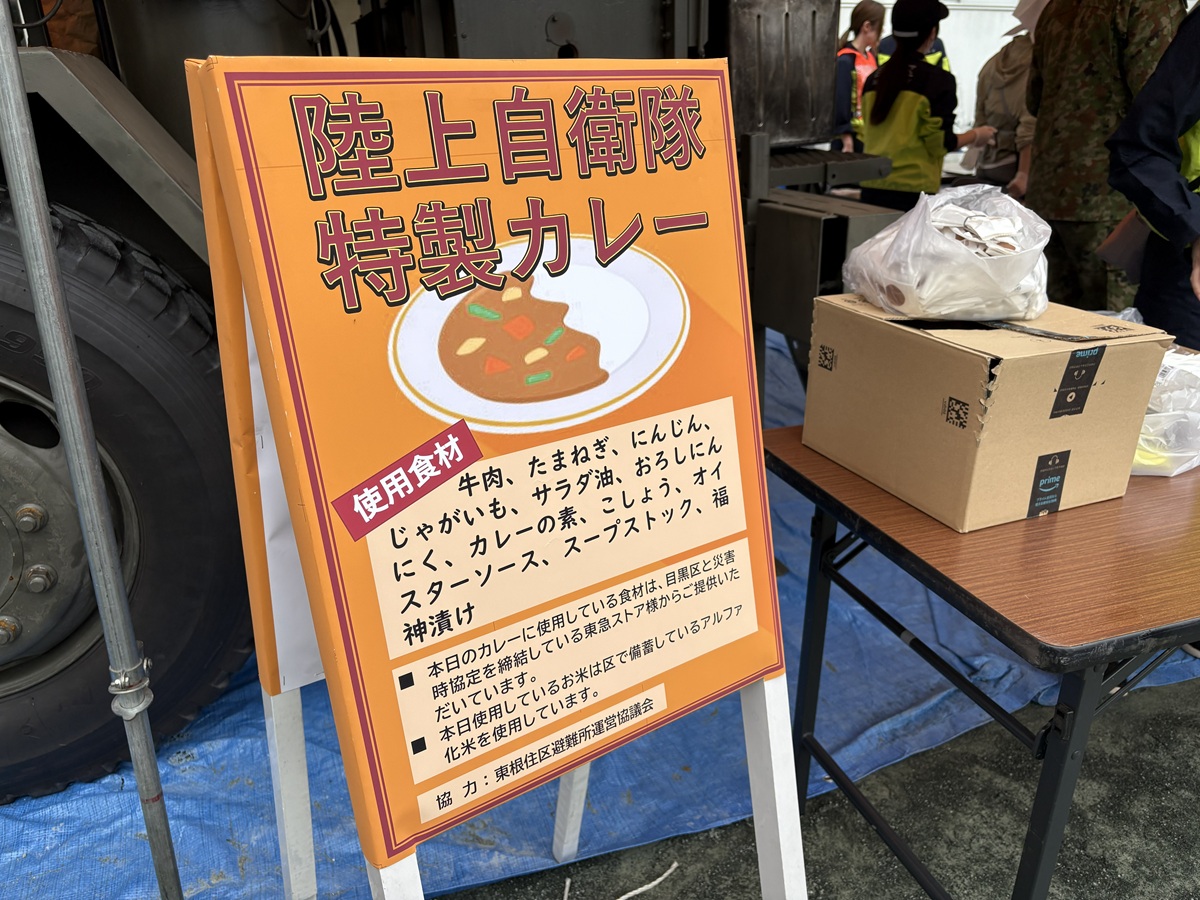

大人気&大好評の陸上自衛隊特製カレー

毎年、争奪戦が繰り広げられている!?陸上自衛隊によるカレーの炊き出し。2025年は幸運な500名が整理券をゲットして、特製カレーを食べることができました。

カレーに使われた具材は目黒区と災害協定を締結している「東急ストア」が提供し、お米は区で備蓄しているアルファ化米を使用しています。

ハラハラ・ドキドキのはしご車乗車体験

高所に取り残された方などを救助するはしご車。はしごの先端に取り付けられているバスケットに実際に乗車し、高所からの景色を体験できるという貴重な機会です。

昨年に引き続き、今年も抽選で親子20組40名が実際に体験されました。いつも、お子さんのいる方だけ体験できてうらやましかったのですが、つい先日の10月30日(木)にめぐろまちづくり観光協会主催のまち歩きに参加。

目黒消防署の訓練の様子などを拝見する貴重な機会を得ました。当日はご好意でなんとこのはしご車に乗る体験をさせていただくことができました!

目黒消防署でのはしご車体験(2025年10月30日撮影)

感想は…「絶対、タワーマンションなんかに住まない」です。ちなみにはしご車が届くのは11階ぐらいまでです。

災害に役立つ展示・体験コーナーはどこも大行列

「起震車」

ひときわ行列が伸びていたのがこの地震体験ができる「起震車」。当日は震度5の揺れを実際に体験できました。

震度5弱で大半の方は恐怖を感じ、物につかまりたいと感じる揺れで、5強となると物につかまらないと歩き難いと感じる揺れなのだそう。震度6ともなると立って歩くこともままならない揺れ。

能登半島地震は震度6以上の揺れだったということで、かなり怖い思いをされたことと思います。

フェスタ当日は石川県から、復旧復興の拠点と位置付けている「のと里山空港 能登半島地震を学ぶ旅」の紹介ブースがありました。

「のと里山空港」は2024年4月から羽田便の定期運航が再開され、現在は毎日1往復運航しています。

煙体験ハウス

お隣にあったのは「煙体験ハウス」。こちらはドライスモークを使用し、火事に巻き込まれた時に慌てず避難するための体験コーナーです。

煙はまず天井に上るので、ハンカチ・タオル等で口元を覆い、低い姿勢で逃げるのがポイント。視界も悪くなるので不安が募りますが、慌てず壁などを伝って逃げるのがポイントですよ。

この他、普段は運転席に乗ることができない災害現場で活躍する車両、警察・自衛隊などの車に乗車する、記念撮影するなどの体験ができたので子どもたちは大喜び。

普段は目にすることの少ないレアな車両に大人の皆さんも興味津々で撮影していました。

体育館ではトイドローン操作やVR体験、めぐろ防災スタンプラリーなども開催

体育館ではVR消火体験やNTT東日本による災害伝言ダイヤル171体験、防災グッズの紹介などが実施されていました。

トイドローン操作体験

目黒区では災害時にドローンを活用した情報収集を行っています。会場では実際に使用するドローンの展示と、トイドローンを操作する体験も。

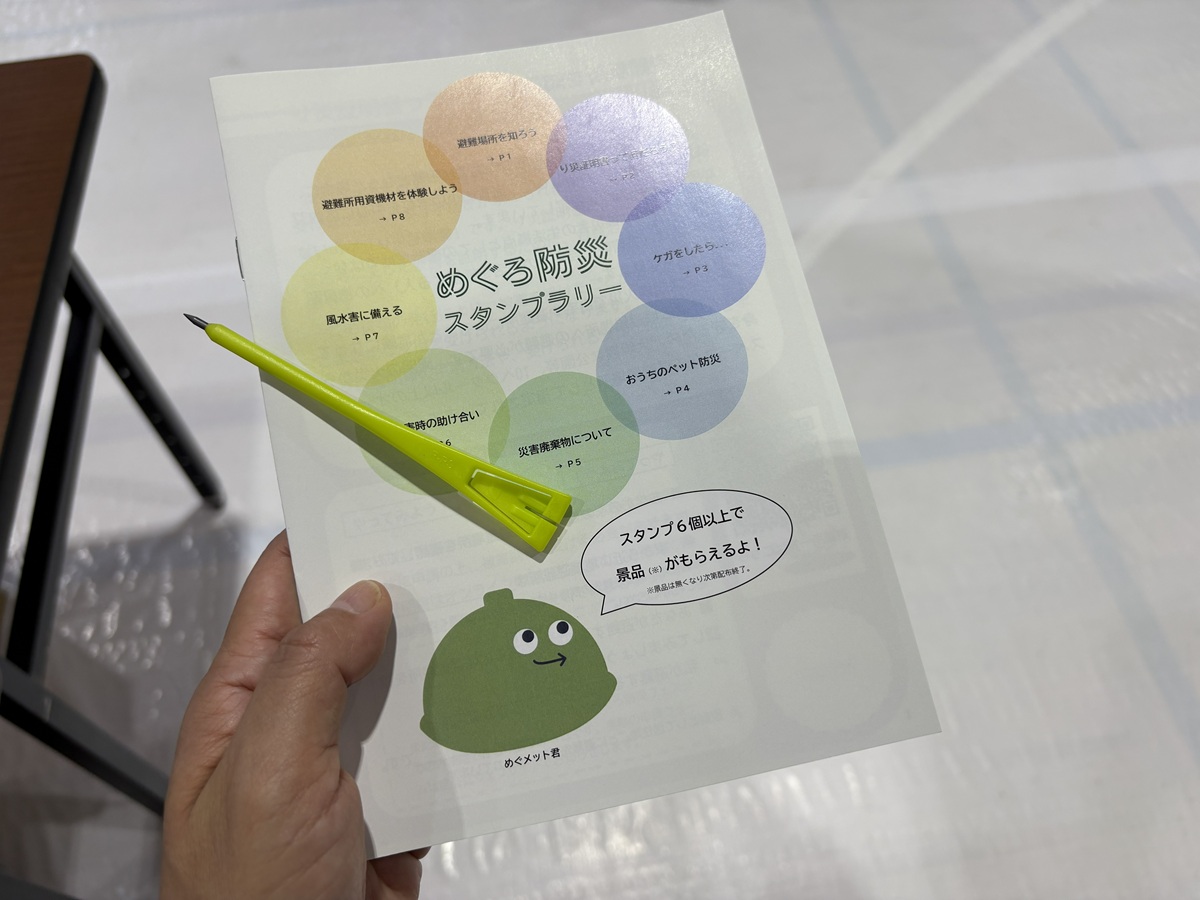

私は今回初めて「めぐろ防災スタンプラリー」に参加してみましたのでその感想もお伝えしましょう。

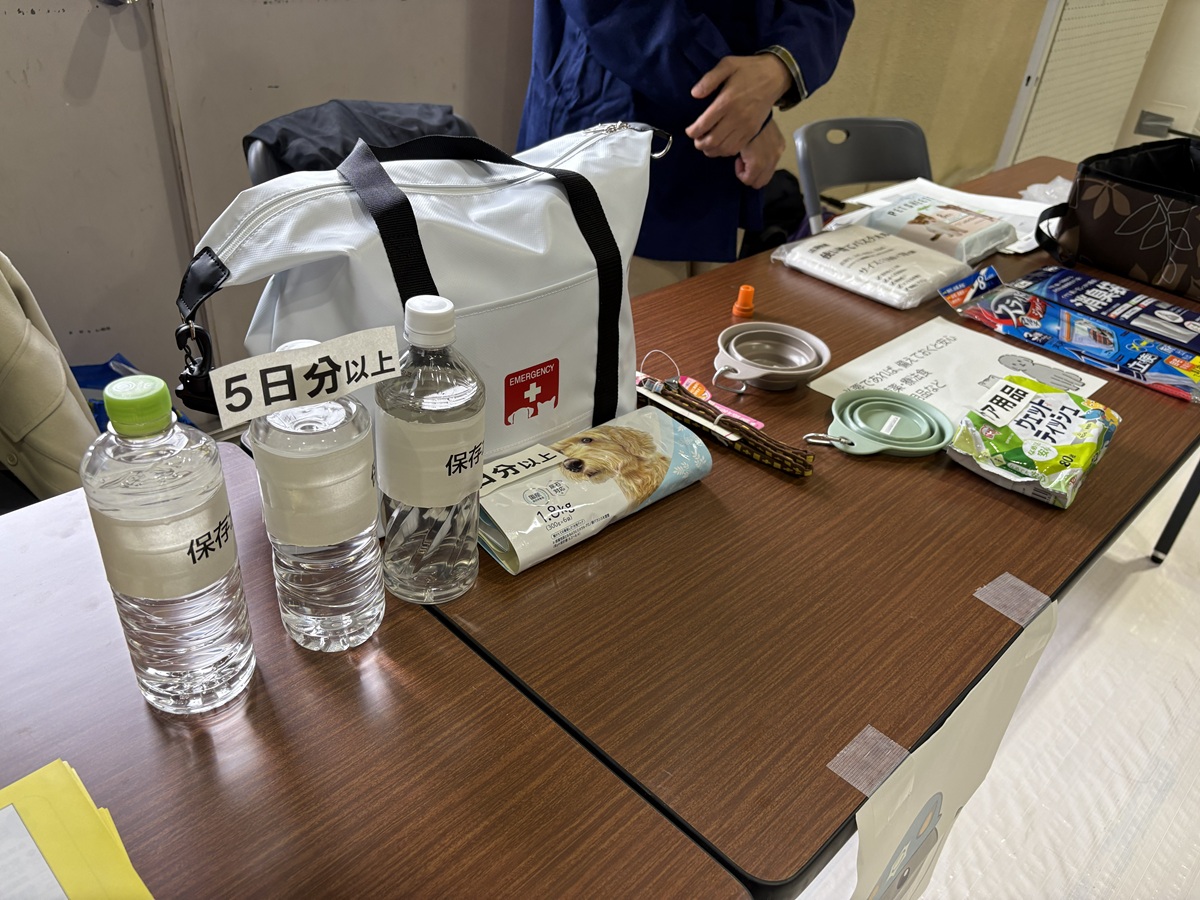

おうちのペット防災

災害時に最優先されるのはもちろんご自身や家族の安全確保ですが、ペットも大切な家族です。驚いて家を飛び出し、行方不明になったりケガをしたりなど、心配なことはたくさんあります。

避難所生活になればケージが必要であったり、フードや食器、トイレ用品など準備しておくべきものはたくさん。ペットの防災に必要なものや量などを視覚的に確認できる展示となっていました。

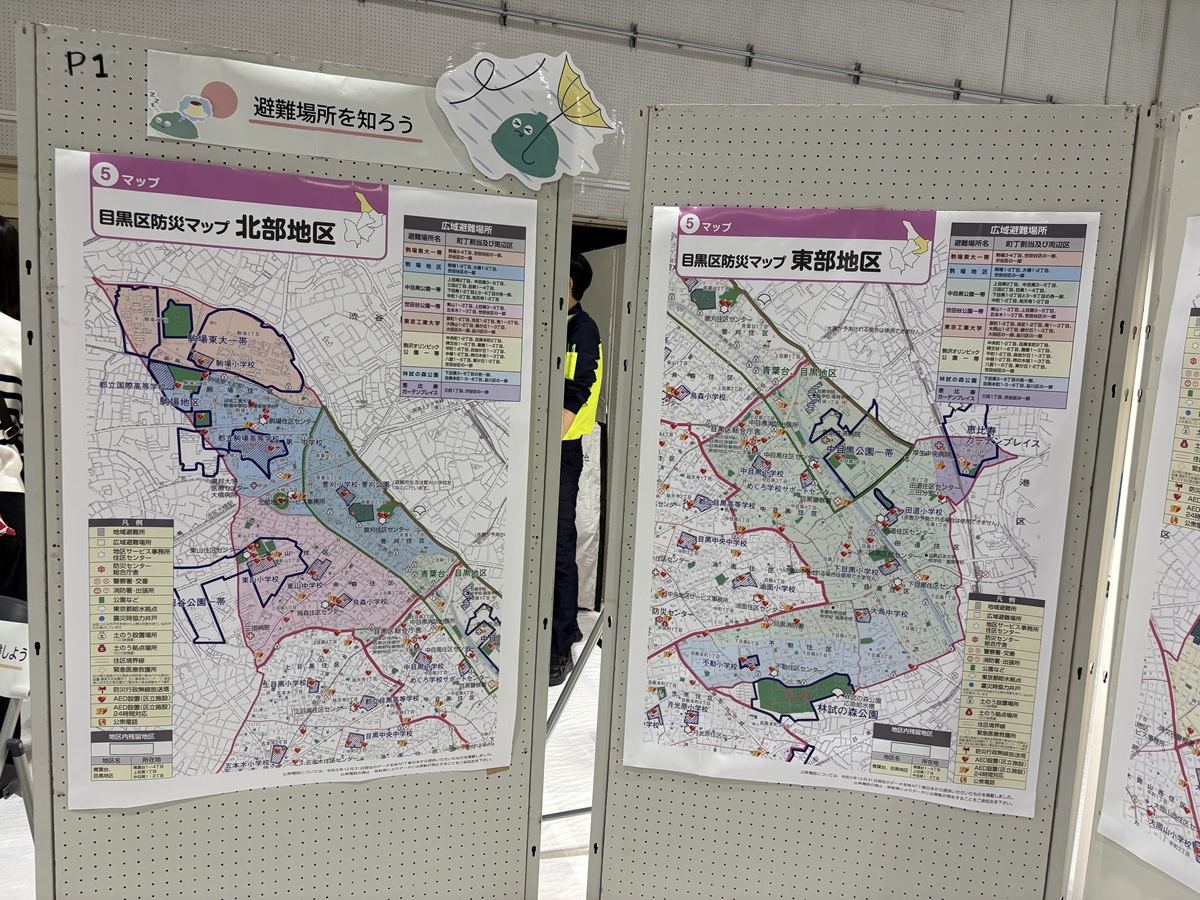

いざという時の避難場所を知っておこう

目黒区のエリアごとの避難場所マップを掲示しているコーナー。自分の家がどのエリアにあり、どこへ避難するのかを分かりやすく示している地図です。

地域避難所の他、保管避難所、福祉避難所、広域避難場所など、それぞれの役割についても教えていただきました。万が一地震や火災が発生しても在宅避難ができるエリアもありますので、冷静に行動するのが一番ですね。

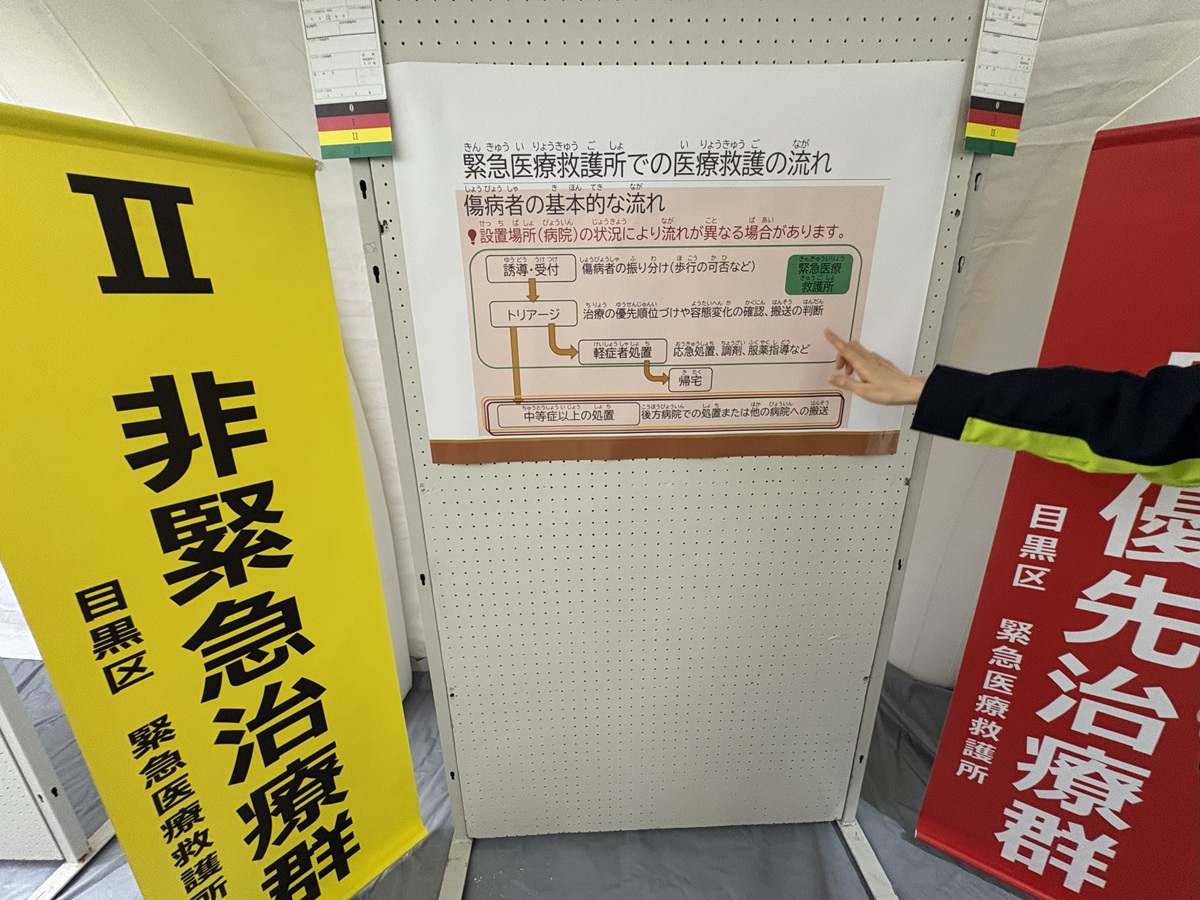

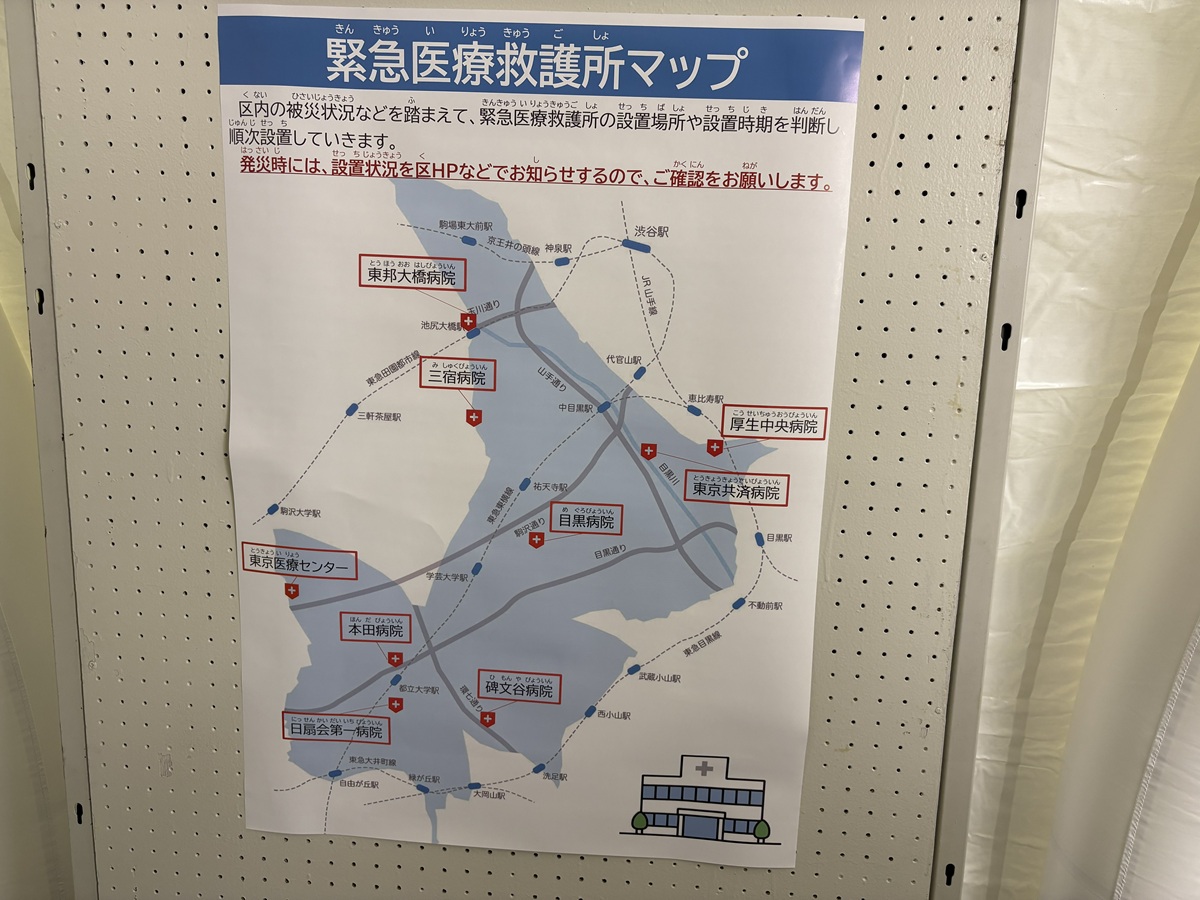

ケガをしたら?緊急医療救護所について

災害時に困るのはケガをした場合。大勢のけが人が出て病院機能がマヒしてしまう可能性もあります。

そんな時、傷病者が集中する病院の前に「緊急医療救護所」を設置。傷病の緊急度や重症度に応じて治療優先度を決める”トリアージ”や応急処置が行われます。

普段からどんな場所で緊急医療救護所が設けられるのか知っておくのは大切なことですね。

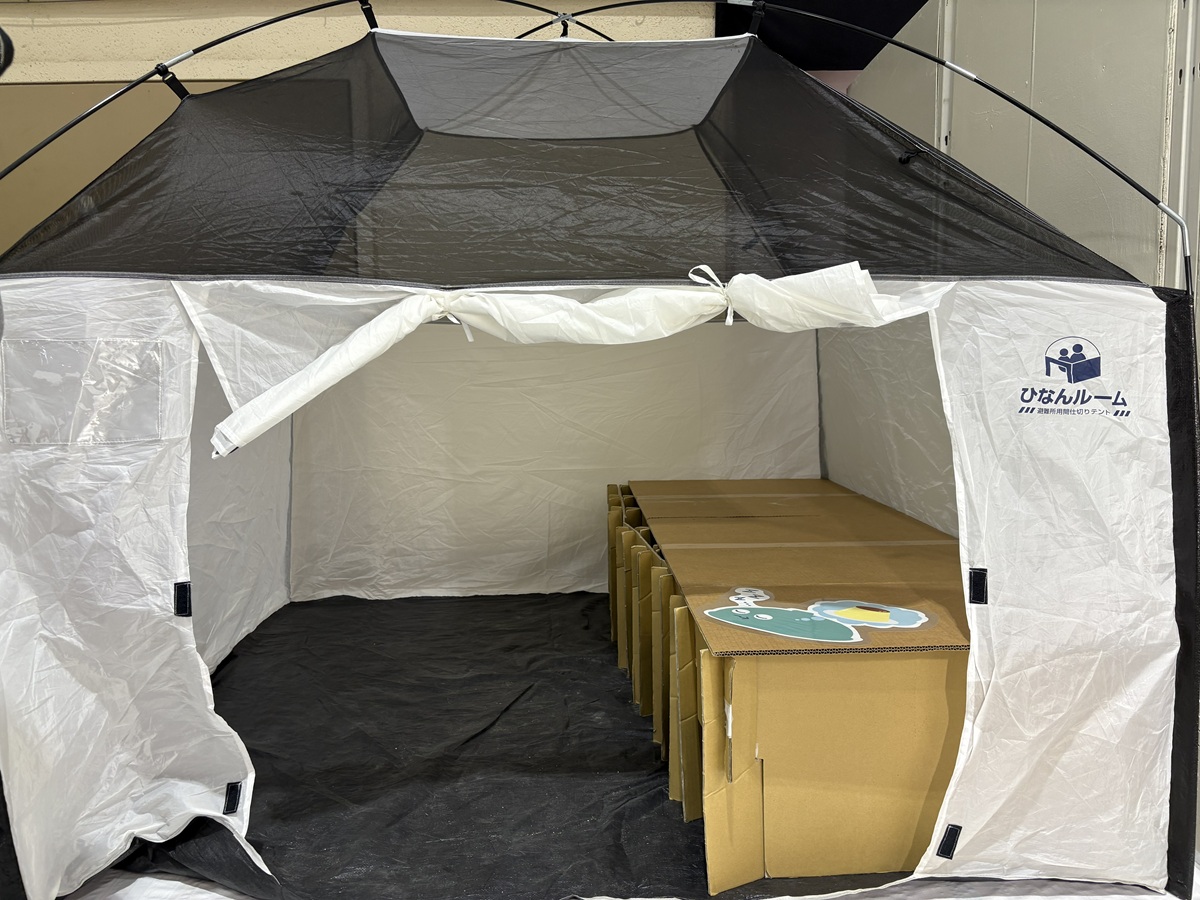

実際の避難生活はどのようなもの?

災害が起きた時、火災や爆発、建物倒壊などの恐れがない場合は、在宅避難が最も望ましいのですが、難しい場合は避難所へ行くことになります。その際、プライバシーは守られるのか、生活環境への不安がありますよね。

実際に避難所生活になった場合の一例として、段ボールを使ったベッドやテントなどの展示を行っていました。携帯トイレやソーラーパネル、非常照明なども併せて紹介。

ライフラインが復旧されるまで電力は約4日、水道・トイレは約30日、ガスは約6週間といわれています。それまで生活ができるだけの備えをご自宅でもしておくことはとても大切ですね。

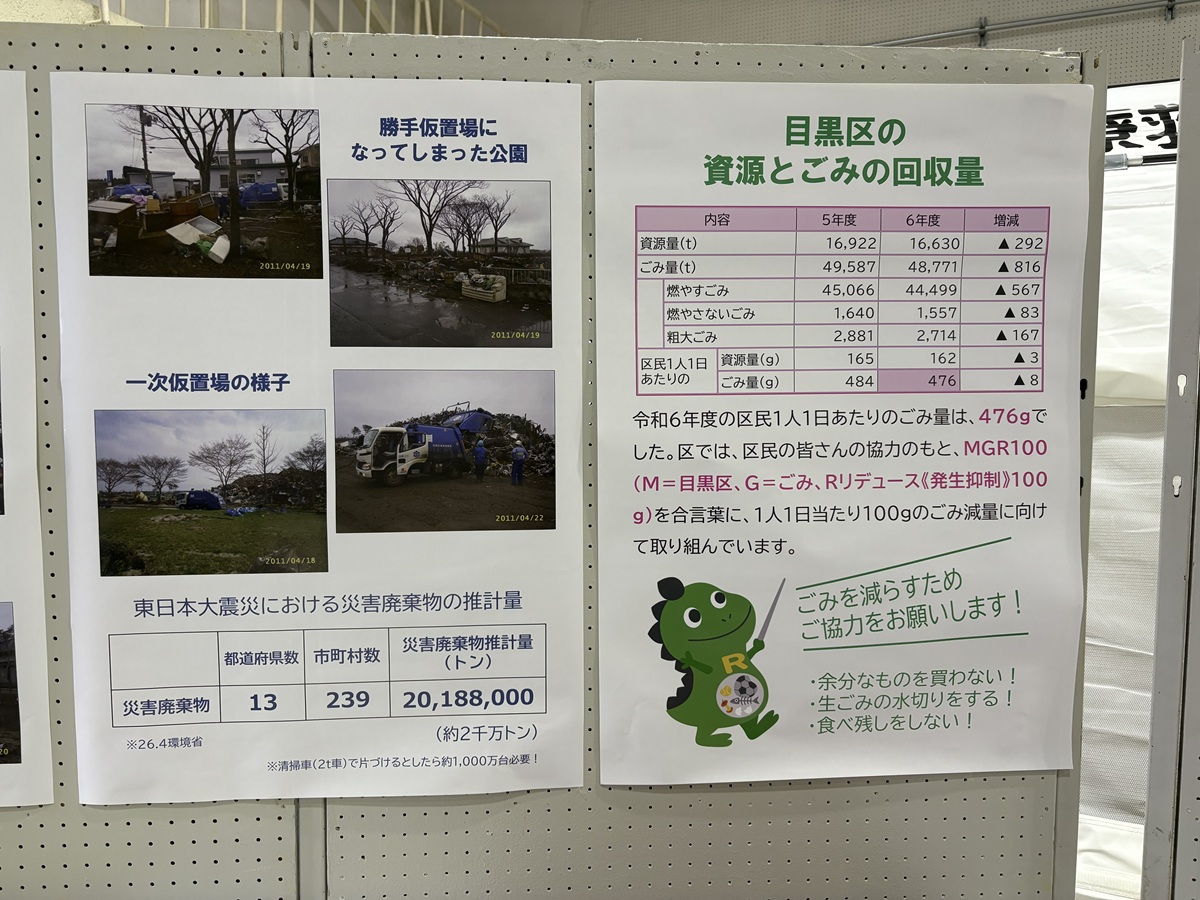

災害廃棄物について

災害時は普段出る生活ゴミの他にがれきや飛散ゴミ、壊れた家具や家電などたくさんの産棄物が発生します。そんな時に分別せずに勝手にゴミを捨ててしまうと、より一層大変なことに。

東日本大震災の時、実家の蔵の床が抜け、中にあった棚などが倒壊し、陶器、ガラス、木材、金属性のものなどがめちゃめちゃに積みあがったものを家族総出で1週間以上かけて分別し、捨てにいったことがあります。

あの時の絶望的な気持ちを思い出しました…。日頃から不要なものはこまめに処分するのが肝心ですね。

災害時の助け合い

災害時に大切なのは自分たちの身は自分で守る「自助」そして、地域住民同士が協力し合って助け合う「共助」です。特に耳の聞こえない方は、見た目では障がいの有無がわからないため、誤解されることも。

災害時は音声の情報を入手することが困難になるため、避難が遅れてしまったり、孤立してしまうことも多いそうです。

障がい者支援課のコーナーでは、手話クイズを実施。耳の聞こえない方への理解や災害時の助け合いについて学べるようになっていました。

以前、「チーム防災めぐろ」が実施した「要配慮者目線で考える避難訓練」に参加したことがありますが、ほんのわずかな段差や公園の伸びた樹木がどれほど危険かを身をもって体験。

要配慮者にとって街には危険がいっぱいあること、困っている方に手を差し伸べ助け合うことの大切さを痛感しています。

風水害に備える

今回特にタイムリーだったのがこの風水害に備えるコーナーではないでしょうか。目黒区内に設置されている「緊急用土のう保管箱」から、土のうを取りだし、積み上げる体験をしました。

土のう1袋はだいたい7㎏。女性でも運べる重さです。

土のうはとじた口部分を家側に向けて積むのがポイント。水かさが増してからでは間に合わないので、局地的な大雨が予想される場合は早め、早めに準備するのが良さそうです。

保管場所に困らない水を吸って膨らむタイプの土のうもありますが、廃棄する時に意外に大変だとか。2023年5月に行われた「めぐろ水防フェスタ」では、自宅にあるごみ袋や段ボール、プランターなどを活用し、簡易的につくれる土のうを紹介していました。

土のうを取りにいくことができない場合は、こういった方法も有効ですね。

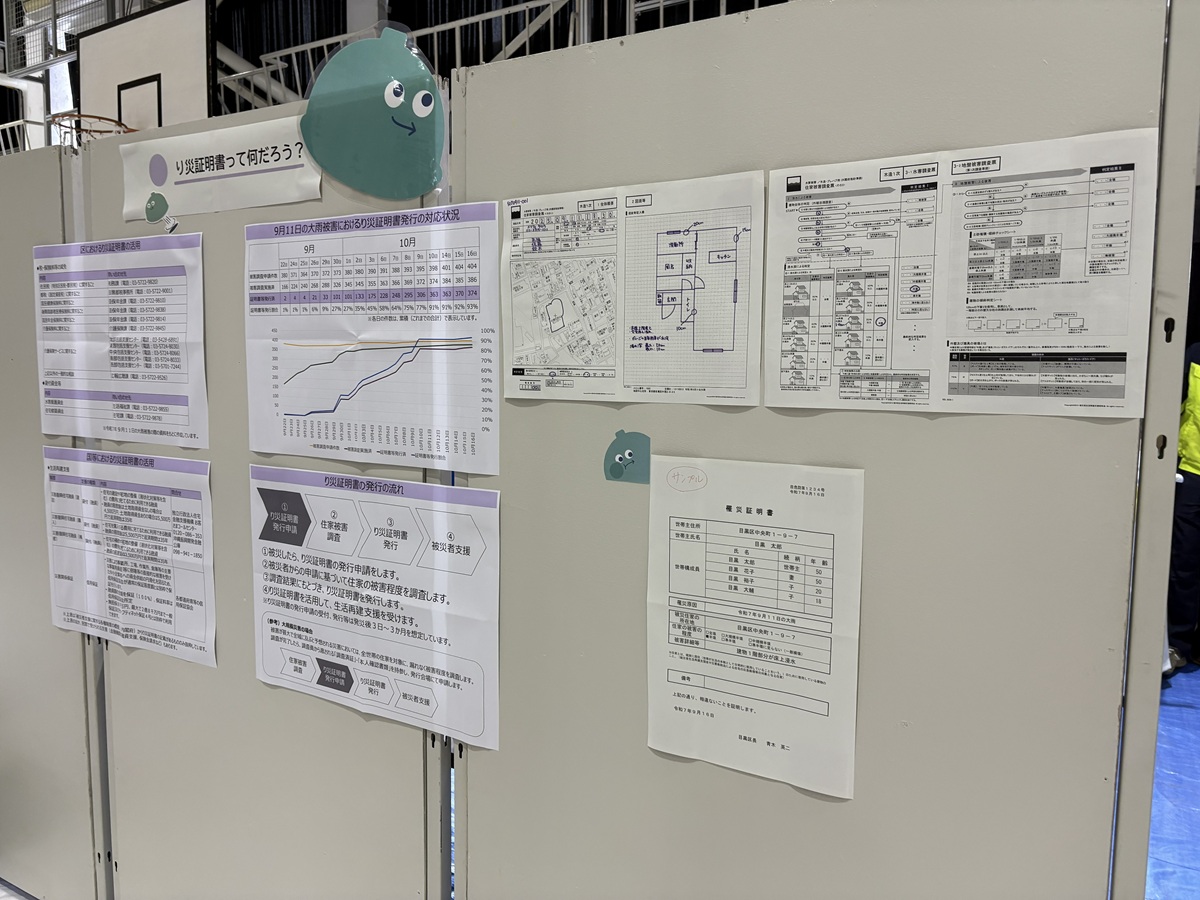

り災証明書を実際に書いてみた

9月11日(水)の豪雨で被害にあわれた方は実際にこの「り災証明書」を書いて、目黒区に申請されたかと思います。私も実家の福島が地震で倒壊した際、「り災証明書」の申請を体験しています。

今回はスマホを使ってQRコードを読み込み、フォームに打ち込む形でオンライン申請を体験しました。これはとても便利です。

実際に被害状況の調査を受けるまで時間がかかるので、被害を受けたところを撮影しておくなど、準備を忘れないようにしましょう。

6個以上スタンプを集めると防災グッズをもらえます。私はビスケットをいただいて帰りました。

災害は忘れたころにやってくる。今年は予定が合わなかったという方、実践的に学ぶ機会となる「めぐろ防災フェスタ」に次回はぜひご参加くださいね。

■取材協力

↓「めぐろ防災フェスタ2025」が開催される目黒区立第十中学校の場所はこちらになります。