【目黒区】目黒観光地をガイド付きで楽しむ「碑文谷地区まち歩き」ツアーに参加!知ってるようで知らない目黒に出会いました

めぐろ観光まちづくり協会が主催する「碑文谷地区まち歩き」に当選!ボランティアガイドさんと一緒に目黒のおすすめ観光地を回るツアーに参加してきました。

出発は東急東横線の学芸大学駅。ここから碑文谷地区の名所を回り、最後は都立大学駅で解散する約2時間30分程度のツアーです。

昨年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で街歩きツアーはオンラインで実施されたそう。2021年は2年ぶりの“リアル街歩き”です。碑文谷方面へはあまり行ったことがないのでとても楽しみです!

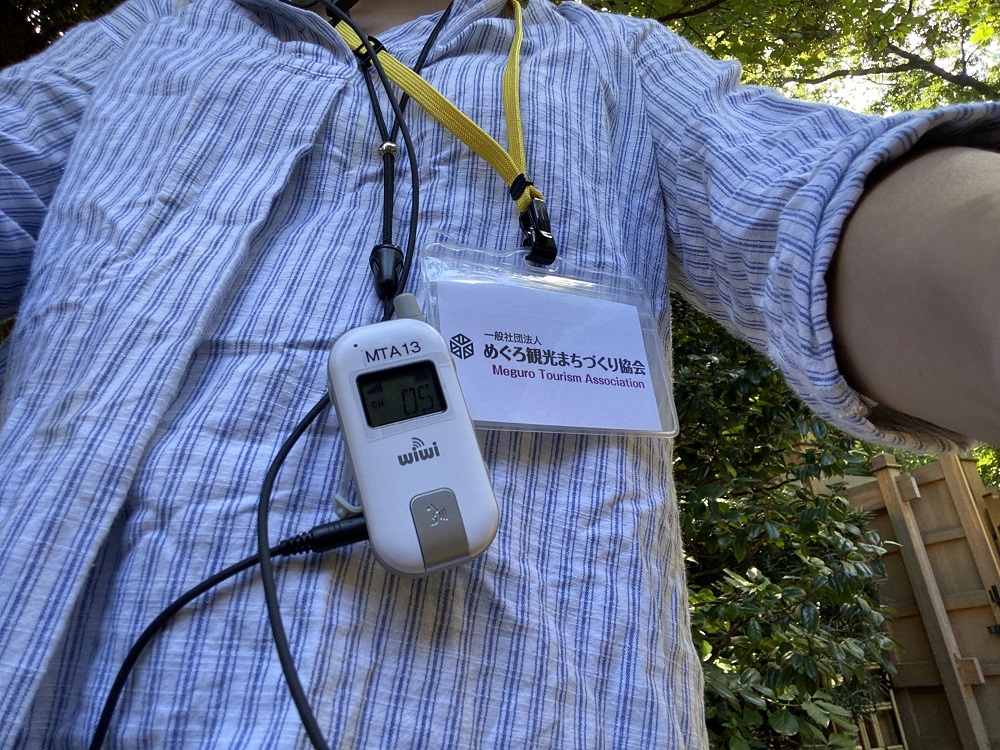

ソーシャルディスタンスを保てるよう、ボランティアガイドさん1名に付き最大で参加者5名まで。3つのグループに分かれていざ出発!

離れた場所でもしっかりガイドが聞けるよう、ワイヤレスのイヤホンを用意してくれていました。これなら、耳の遠い方でも安心ですね。

以下、今回のツアーで立ち寄った場所(行程表)です。

学芸大学駅集合・出発==角田家長屋門==カトリック碑文谷教会(サレジオ教会)==天台宗・圓融寺==碑文谷八幡宮==すずめのお宿緑地公園==都立大学駅着・解散

目的地へ移動する間も、地元ならではのおもしろエピソードで飽きさせないガイド

学芸大学駅からイオンスタイル碑文谷へ。サレジオ通りを進みます。歩いている間も、ボランティアガイドさんおすすめの八百屋さんのご紹介や、イオンスタイル碑文谷ができた時のエピソードなど、地元の方ならではのエピソードを次々お話してくださいます。

私はイオンスタイル碑文谷の前身・ダイエー碑文谷時代に来たことがありますが、それ以来はとんとご無沙汰です。イオンスタイル碑文谷となったのは2016年のことで、2017年に全館リニューアルされました。

元々はトーヨーボール(ホテルニュージャパン事件が発生した会社)が日本最大級のボウリング場を造ろうと建てられたビル。その時の名残が感じられる建物になっているそうです。

駅から離れていますが、大きな駐車場があり、芸能人の方も多く利用するスーパーとして地元では知られています。

碑文谷村のかつての暮らしの面影を今に伝える「角田家長屋門」

イオンスタイル碑文谷の駐車場の先、碑文谷2丁目にある「角田家長屋門」へ到着。角田家は碑文谷周辺の名主として知られています。

イオンスタイル碑文谷の駐車場や、すずめのお宿緑地公園も含め、戦前は“角田の森”と呼ばれるほど緑が生い茂る庭(敷地)が広がっていたそうです。

“長屋門”とは、江戸時代に多くつくられました。大名が自分の屋敷周辺に家臣たちを住まわせるために建てた、長屋の一部に出入り口を設けたもの。

その後、上級武士の表門の形式としてよく造られるようになり、門の両側部分に門番が暮らす部屋があるというスタイルとして定着しました。

この長屋門は郷土武士の家や苗字帯刀を許された裕福な農家、庄屋でも造られるようになり、明治以降は富農の家屋敷でも採用されました。

目黒区内にはここ、角田家長屋門の他に旧栗山家長屋門(江戸中期築・区指定有形文化財)がありましたが、現在は解体保存中(非公開)となっています。旧栗山家の主屋はすずめのお宿緑地公園内に移築、復元されています。

また、都立大学の中根公園に隣接する岡田家(個人宅)にも長屋門が残されていますよ。

↓「角田家長屋門」がある場所はこちらになります。

荘厳で美しい天井画やステンドグラスが印象的な「カトリック碑文谷教会(目黒サレジオ教会)」

続いて訪れたのが「カトリック碑文谷教会(目黒サレジオ教会)」です。約36mの鐘塔を備えたロマネスク様式の大聖堂で1954年に完成。「江戸のサンタマリア」に捧げられた教会として知られています。

「江戸のサンタマリア」とは、17世紀の宗教画家であるカルロ・ドルチが描いた“悲しみの聖母(親指のマリア)”という作品のことで、現在は上野にある国立西洋美術館が所蔵しています。鎖国中の江戸時代、1708年に最後の潜入バテレンとして屋久島へ渡来したジョヴァンニ・バッティスタ・シドッティ師(イタリア・シチリア生まれ)が持参していたもの。

カトリック碑文谷教会が落成した際に、この“悲しみの聖母(親指のマリア)”にちなみ「江戸のサンタマリア教会」と呼び、4か月間教会内で原画を特別公開したそうです。

現在は聖堂横入り口正面に“悲しみの聖母(親指のマリア)”のレプリカが飾られています。

訪れた日はちょうど午後から信者の方の葬儀が行われる予定とのことで、教会内は花々で美しく飾られていました。

カトリック碑文谷教会の手描きの天井画は、ジャコム・フェラーリという芸術家であるイタリア人修道士が寝たままの姿勢で、3年という歳月をかけて完成させたもの。祭壇にあるミケランジェロの絵もフェラーリ氏の作品です。

聖堂内を装飾しているモザイクや大理石などもイタリアから取り寄せているとのことで、まるでイタリアを旅しているかのような気分を味わえます。聖書やキリストの生涯などを描いた色鮮やかなステンドグラスからは、秋のやわらかな日差しが降り注いでいました。

こちらの教会には日本人のキリスト教信者の姿を描いた壁画もあるのが大変ユニーク。

めぐろボランティアガイドのベテランガイドである井上裕美子さんもおススメスポットとおっしゃっていました。

カトリック碑文谷教会は信者の方がミサを行っている時以外はどなたでも自由に入り、見学することができるとのこと。また、有名芸能人が結婚式を挙げたことでも知られていますが、一般の方でも式を挙げることは可能(結婚講座を受けるなどの条件あり)です。

地元の方がお散歩のついでにふらりと立ち寄られることも多いそうですよ。

↓「カトリック碑文谷教会」がある場所はこちらになります。

23区内に現存する最古の木造建築物がある「天台宗・圓融寺」

次の訪問先、碑文谷1丁目にある天台宗のお寺「経王山文殊院 圓融寺(えんゆうじ)」に到着しました。圓融寺は平安時代の前期、853年(仁寿3年)、慈覚大使(円仁)の開基と伝えられています。

参道を進むと現れる仁王門は目黒区指定文化財。門の左右を守るのは木造金剛力士像、通称“碑文谷の黒仁王さん”で、東京都指定有形文化財です。

訪れた際は、風を通すためか扉が開かれ、中のご尊顔を直接拝めるようになっていました。

都内で現存する最古の木造建築物である釈迦堂は、室町時代初期の建立といわれているとか。国指定重要文化財に指定されています。

釈迦堂

入母屋造りの屋根がつくりだす独特の曲線美。唐様建築手法と和様を取り入れた優美なたたずまいは一見の価値ありです。火災防止の観点から屋根が茅葺から銅葺きに改められた(1952年)のが少し残念です。

この他にも阿弥陀堂や梵鐘、日蓮上人五重塔など見どころの多いお寺でした。

↓「天台宗 圓融寺」がある場所はこちらになります。

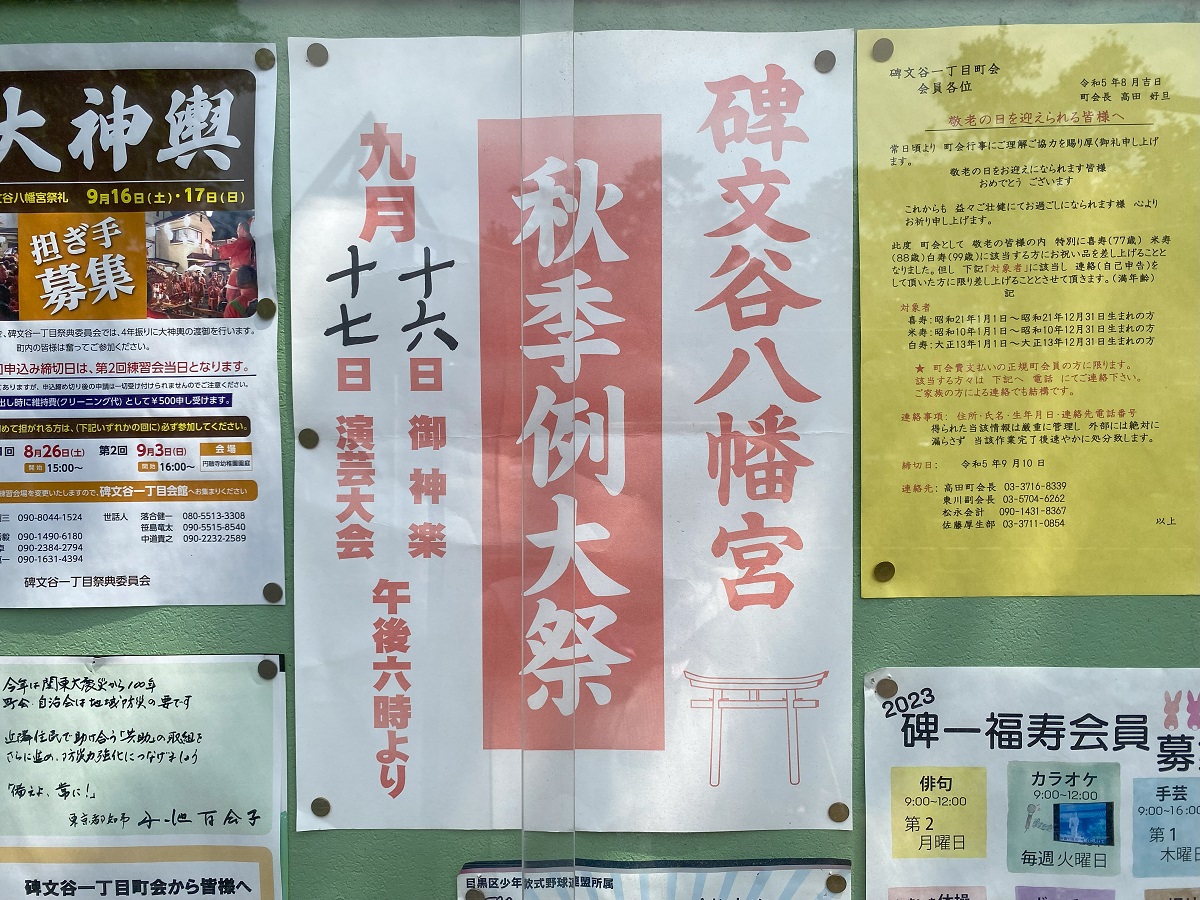

碑文谷の名の起こりといわれる“碑文石”を保存する「碑文谷八幡宮」

碑文谷3丁目にある「碑文谷八幡宮」は、碑文谷村の鎮守様として敬愛を集める神社。毎年行われる例大祭ではたくさんの屋台が立ち並び、大変なにぎわいを見せます。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で残念ながら2020年、2021年ともに中止となってしまいました。

主祭神は誉田別尊(ほんたわけのみこと)で応神天皇のことです。神社のご由緒によると、鎌倉時代の武将で源頼朝に仕えていた畠山重忠の守護神を、二俣川にて北条義時の軍に討たれた後、その臣榛沢六郎成清が交付し宮野佐近がこれを奉祀したといわれているそうです。

境内には“碑文石”があり、碑文谷の地名の起源になったといわれています。碑文谷八幡宮の西方を通っていた鎌倉街道沿いの土中から発見されたと伝わるもの。いつぐらいの時代のものかはわかっていないそうです。

↓「碑文谷八幡宮」がある場所はこちらになります。

美しい竹林が残る都会のオアシス「すずめのお宿緑地公園」

最後は「すずめのお宿緑地公園」へ。角田家長屋門のところで少し触れましたが、角田セイさんがなくなった後に土地を国に寄付し、目黒区がこれを借り受けて公園として整備したものです。

公園周辺では昭和の初め頃まで目黒でも有数の竹林となっており、ここで採れる“目黒のタケノコ”は、甘みがあっておいしいと江戸っ子たちに大人気だったとか。竹林には数多くのすずめが住み着いていたことから“すすめのお宿”と名付けられたそうですよ。

公園の一角には旧衾(ふすま)村の有力者であった旧栗山家の主屋(区指定有形文化財)が移築されています。

こちらの古民家、柱は地面に埋めた束石の上に直接立てる工法(石場建て)になっています。奈良の法隆寺も同じ工法になってるので、ご覧になった方もいらっしゃるのでは?

さらに家と地面の間にも石が置かれており、移築した際も一緒に移動して、同じ工法で建てたようでした。ただ、屋根だけは防災の見地から茅葺から銅葺きに変更されています。

古民家では季節ごとに年中行事を再現しており、どなたでも見学可能とのことでした。

↓「すずめのお宿緑地公園」の場所はこちらになります。

ガイドさんと共に歩く目黒の街は、新しい発見とワクワク感がいっぱい!

「碑文谷地区まち歩き」ツアーはこちらで終了。ご近所の方も多いので、現地からそのまま三々五々帰る方がほとんどでした。

私はボランティアガイドさんと一緒に都立大学駅まで戻りました。約3.3㎞、2時間30分程度のツアーでしたがなかなか内容の濃い、楽しいひと時。

自分で調べながら回るよりも、ガイドさんによる解説などがあると格段に楽しめました。めぐろ観光まちづくり協会では定期的にこういったまち歩きツアーを企画しているそうです。

皆さんも機会がありましたらぜひ参加してみてはいかがでしょうか。

また、個人的にボランティアガイド派遣もお願いできます。実施予定日2か月前までにめぐろ観光まちづくり協会に申込みしてくださいね(詳しくは協会のホームページを参照)。

・私も目黒観光検定に無事合格しました!目指せボランティアガイド!?

・私もボランティアガイドになれる!?良いガイドになる極意とは?

・私もボランティアガイドになれる!?ボランティア模擬ガイドに挑戦!

・「第3回目黒観光検定」は2024年1月21日(日)に実施

・めぐろまち歩きボランティアガイドと行く「2023年山手七福神巡り」

・めぐろ観光まちづくり協会のボランティアで「第72回金沢百万石まつり」へ

■取材協力